HOME>家具屋で働く双子のブログ

家具屋で働く双子のブログ

木の器という選択もありです。【No.1878】

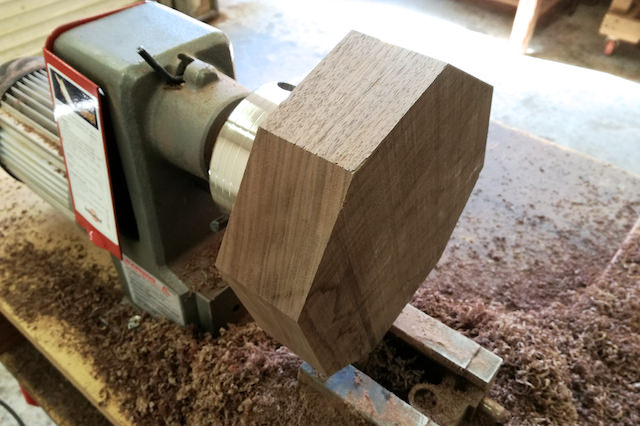

久しぶりに木工旋盤を使った木のお皿つくりをしてみました。売り物にする訳ではなく趣味の範疇でやっています。木工旋盤という機械は木をセットをして回して、そこに刃物を当てて削るという機械です。英語だとウッドターニングと呼ばれています。最近では家庭における小型の木工旋盤も発売されていて趣味としてウッドターニングを楽しむ人も増えています。日本には木工轆轤という機械でお椀をつくる仕事があります。漆器のお椀などはこうした仕事をしている人が轆轤で挽いています。そうした仕事をしている人を木地師と呼んでいます。木地師が使う木工轆轤や刃物は自作のものが多く、なかなか趣味として行うのは難しかったんです。でも西洋型の旋盤が日本でも入手できるようになって趣味で木の器などのウッドターニングを楽しめるようになりました。また、木地師として修行をしていない人でも木の器をつくる仕事が出来るようになりました。

私が使用しているのは小型の木工旋盤でもう20年くらい前のモデルです。木工教室の生徒さんが所有していたのを譲り受けました。今のモデルは同じくらいの大きさでももう少し馬力の強いモーターがついています。ちょっと非力感を感じることもありますが、直径20cmくらいの器は制作することができます。

木工旋盤の魅力はなんと言っても木を削る感触の快感さでしょう。シュルシュルと木が削れてカタチになっていく過程がとても楽しいです。もちろん熟練するために数をこなさなければいけませんが、趣味として楽しむ程度ならすぐに使える器を作ることが出来きます。

こんな風に木材をセットします。木工機械の多くは刃物が回転してそこに木材を当てるものが多いんです。でも、木工旋盤はその逆です。木が回転している所に刃物を当てます。なので、カタチの自由度が高いです。

シュルシュルと削れると気持ち良いのですが、調子にのっているとキャッチと呼ばれる現象にあいます。キャッチとは木材に刃物が引っかかることでゴンと衝撃を受けます。キャッチはとても危険で、下手をすると怪我をしてしまいます。キャッチによる衝撃で木材が旋盤から外れることもあります。

キャッチによる衝撃で木工旋盤でくわえていた部分が割れてしまいました。こういうことが起きてしまいます。キャッチは刃物の当て方がいけないことが多いです。あとは切れない刃物を使い続けていると起きるように感じます。刃物はすぐに切れなくなってしまうのでこまめに研ぐことが重要です。ちょっと油断するとキャッチが起きてしまうのが木工旋盤の難しさなのかもしれません。海外のDVDなどを見ててもキャッチが起きてしまったシーンがあったりするのでレベルの高い人でも時々キャッチを引き起こしてしまうんだと思います。

普段やっている木工とはちょっと違う分野なので新鮮です。鉋や鑿も刃物の切れ味が重要です。それは木工旋盤でも変わらないですね。研ぐのを面倒くさがってそのまま刃物を使い続けると失敗します。失敗してから「ああ、研いでおけば良かった」と思います。そういうのが分かってきたので、最近は旋盤で使う刃物を研ぐ頻度も増えてきています。

器を作る場合はまず外側を削ります。外側の形を決めてサンディングまでしてから内側を削っていきます。外側と内側なら内側を削る方が難しいです。外側が上手くいっても内側で失敗することも多いです。この写真に写っている部材も結局内側を削る際に失敗して割れが入ってしまいました。そういう悔しい思いをするのも木工旋盤の作業の内なんですかね?

こうして作った器はオイル仕上げをして使用しています。木の器と言えば漆が塗られていることが多いですね。でも漆を塗るはとても大変です。拭き漆という比較的簡単な塗り方もありますが、温度や湿度の管理、かぶれないように注意するなどハードルは高いです。なので、漆にはまだ挑戦していません。

オイル仕上げは水に弱いので定期的にメンテナンスが必要になりますが、木の質感を存分に味わうことができるので気に入っています。オイル仕上げの器でも何度かサラダとうに使用すると油が染み込んで油にも馴染んでいきます。それから油っぽいものや汁物に使うとシミが付きにくくなります。

ある日の晩ご飯です。最近は土井善晴さんの『一汁一菜でよいという提案』という本を読んで、ご飯と具だくさんの味噌汁とお漬け物というスタイルの食事を摂っています。ご飯茶碗と味噌汁椀は自作のものです。ご飯茶碗はカバ材、お椀はミズメ材で制作したものです。どちらもオイル仕上げです。ブッチャーブロックコンディショナーという耐水性のあるメンテナンスワックスを塗ってあるので多少は水にも強いです。もう何度も使用しているのですぐにシミになることはありません。漬け物をのせている豆皿は前田洋工作室さんのハナミズキ材の豆皿です。ハナミズキのお皿は珍しいので展示会に行った時に購入したものです。ハナミズキの豆皿を購入した際にブログを書いたので興味がある方はそちらもご覧下さい。

→想像以上に木目が格好いいぞ、ハナミズキ。木の豆皿購入したよ。【No.1531】

木のお皿は想像以上に軽いです。木って思いたいイメージがあるかもしれませんが、素材としてはそれほど重くないのかもしれません。陶器のお皿に比べると確実に軽いです。カバ材のご飯茶碗はギリギリまで薄くしたので紙みたいに感じます。もちろん陶器のご飯茶碗に比べても断然軽いです。もし、陶器のテーブルがあったら相当重くて全然動かないものになりそうです。そして、木のご飯茶碗はご飯つぶがくっついて食べにくいと思う方もいるでしょう。私もそう思っていたんです。でも、実際はそんなことありません。最後の一粒までちゃんとお箸でつかめます。(もちろんご飯の炊き方による違いはあるかもしれませんが…)

というわけで気になる方は木の器も試してみて下さいね。新たな木の魅力を知ることができます。いろいろな作家さんがいろいろな木の器を作っています。残念ながらソリウッドでは木の器は扱っていません。でも、最近では作家さんがWebサイトなど通信販売をしています。全国のギャラリーでも木の器をつくる作家さんの展示会が開かれていますので気になる方は調べてみてください。

瑞木@相模湖

-

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (8)

- 2025年4月 (6)

- 2025年3月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (6)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (5)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (6)

- 2020年4月 (10)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (7)

- 2020年1月 (10)

- 2019年12月 (8)

- 2019年11月 (12)

- 2019年10月 (8)

- 2019年9月 (3)

- 2019年7月 (7)

- 2019年6月 (21)

- 2019年5月 (16)

- 2019年4月 (21)

- 2019年3月 (21)

- 2019年2月 (19)

- 2019年1月 (25)

- 2018年12月 (23)

- 2018年11月 (30)

- 2018年10月 (25)

- 2018年9月 (24)

- 2018年8月 (25)

- 2018年7月 (30)

- 2018年6月 (32)

- 2018年5月 (31)

- 2018年4月 (32)

- 2018年3月 (31)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (32)

- 2017年12月 (32)

- 2017年11月 (29)

- 2017年10月 (31)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (31)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (31)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (31)

- 2017年2月 (28)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (30)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (30)

- 2016年7月 (32)

- 最近のブログ記事

- オンラインショップ

お問い合わせContact

- TEL:0422-21-8487

- 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-28-3 2F

(営業時間: 12:30〜18:00/定休日:火・水曜日)