HOME>家具屋で働く双子のブログ

家具屋で働く双子のブログ

木材乾燥と雨について

梅雨が明けて徐々に夏らしくなってきましたね。今日はとても暑かったです。相模湖工房周辺もだいぶ気温が高くなりました。外の気温は計っていませんが、恐らく35℃近くまで上昇していたはずです。冷房の無い機械室の温度計は37℃を指していました。僕がよく仕入れにいく岐阜県では39℃まで気温が上がったようです。

そんな中、本日は外仕事が中心になってしまいました。別にこんな暑い日にしなくても良いのですが、屋根の工事や他の仕事の影響で溜まっていた仕事を片づけてしまいたかったので…

最終的に時間が足りなくて一部しかできませんでしたが、天然乾燥中の木材を風通りの良さそうな場所へ移動させました。木材乾燥にとって風は、非常に重要な要素です。風が通り抜ける場所とそうでない場所では、乾燥の進み具合が違ってきます。また、風の通り道に木口側を向けて置いても、木口に風が当たるだけで意味がありません。ちゃんと木端に風が当たる向きに置く必要があります。相模湖工房の敷地内だと、こうした好条件の場所は多くありません。風の通り道に木端を並べて効率良く乾燥させるスペースは本当に限られています。しかも、その場所を上手く使い切れていません。そこを改善して少しでも効率の良い天然乾燥をさせたいです。

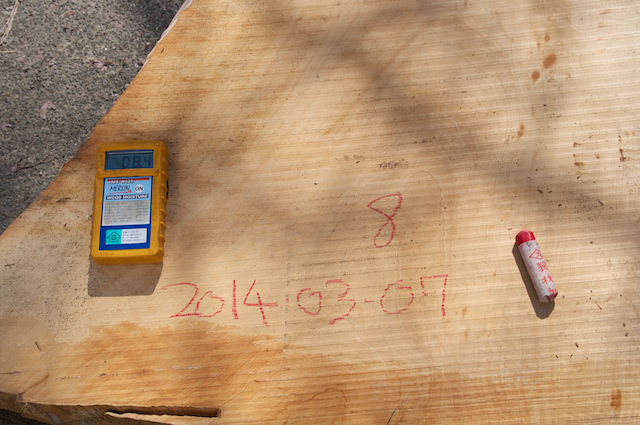

また、工房の敷地内も平らではないので、水が溜まってしまう場所があります。そうした所は湿度が高く、木材乾燥に向いていません。でもスペースの都合上、そうした場所にも未乾燥の木材を桟積みしておかなければなりません。試しに湿度の高そうな場所に置かれていた木材の含水率を計測してみました。案の定、乾燥の進み具合はよくありません。なので、場所のシャッフルをしてみました。

木材を外に桟積みしておくと、「雨にあたってしまうと木材は乾燥しないではないですか?」という質問をよく受けます。結論から言うと、全く問題ないです。雨に当たっても外に置いておけば、水分は抜けていきます。雨に当たった方が水分の抜けがよくなるとか言う人もいます。ただし、雨にあたるとカビが生える原因にはなります。木材に生えるカビは表面だけなので、削ってしまえばなくなるのであまり問題ではないです。

でも、カビが深くまで浸透しやすい木材もあります。1番カビに注意しなければいけないのは、トチ材です。トチ材はカビが深く浸透して、削っても取り切れない恐れがあります。極力雨に当たらないようにしないと駄目です。さらに、雨に当たらなくても湿度が高い場所に桟積みしておくだけでカビが生えてしまう場合もあります。梅雨時期の未乾燥のトチ材は注意が必要です。

他にも、白っぽい色をした材はカビが深くまで入りやすいように感じます。特に桟積みの桟のが濡れてそのままになっていると桟の下に深いカビが入ります。白っぽい材の場合は、桟が濡れた場合は交換した方が無難です。

ウォールナットやチェリーといった色の濃い材は、特に気を使わなくても平気です。カビが入っても表面の極薄い部分だけですので、削ればカビは落ちます。

カビの心配がある材は、割れ防止剤を全面に塗っておくと良いと思います。しっかりと保護する割れ防止剤は防水効果も多少あります。雨に当たりやすい周辺部だけ塗っておくのも良いでしょう。ただし、割れ防止剤を塗ると乾燥の速度は遅くなります。なので、乾燥の遅い中央部分は雨に濡れる心配も少ないので、割れ防止剤を塗らないという方法も考えられます。

雨と乾燥に関してもう一つ。雨が降ると地面がどうしても濡れてしまいます。下がコンクリートであっても、桟積みしてある木材の下は一度濡れるとなかなか乾きません。いつまでもジメジメとしてしまいます。なので、できればブロックを積んで少し高くしておくと良いでしょう。高くしてなるべく風通しをよくしておきます。それでも1番下の板は湿気の多い環境に長く置かれることになります。早く乾燥させたい板はなるべく上に積むようにしておくのが得策ですね。下の方は、反りやネジレの出やすい材種でじっくりと乾燥させたい板にすればより良いと思います。

僕はカエデ材やミズメ材といった乾燥中の動きが大きい板を下の方に積むようにしています。湿っぽい下側だと急激に乾燥して材に悪影響を与える事が少なくて済むからです。逆に湿気にさらしたくないトチ材は上の方に積みます。こういう工夫がどれだけ効果があるかは分かりませんが、一種のおまじないのようなものですね。

最後に乾燥した材が濡れるとどうなるかという問題に触れておきます。どんなに乾燥した材でも濡れると一時的に含水率は高くなります。けれどずっと濡れ続けていない限りは、乾いてしまえば元の含水率近くまで戻ると思います。乾燥材が濡れた場合は、風通しが良いように置いておけば、ほぼ問題ないでしょう。でも、基本的には乾燥材を外に置いておくことはしません。雨に濡れないように室内に置いておくのが基本です。乾燥材でもすぐに使わない板は外に桟積みする場合もあります。が、そうした板は使用する前にもう一度乾燥庫に入れてしっかりと乾燥させるようにしています。

建設中の家の構造材が雨で濡れるのが良くないと思う方もいると思います。でも乾燥している材を使用しているので大きな問題にはなりません。カビが生える場合もありますが、乾けば問題ないと思います。どうしても気になる方は、梅雨時期など雨が続きそうな季節に家を建てることをしないようにすればよいと思います。昔の家は今より遙かに時間を掛けて建てていました。当然、雨に当たることもあったでしょう。ビニールシートなんて便利な物がなかった時代の家でも、建設中の雨が問題で家が駄目になったなんて話は聞いたことないです。なので、構造材が多少雨に濡れる事は大きな問題ではないと思います。ただし、家具に使用する材は濡らさないようにするのが基本です。なので、室内で製作します。

瑞木@相模湖

-

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (8)

- 2025年4月 (6)

- 2025年3月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (6)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (5)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (6)

- 2020年4月 (10)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (7)

- 2020年1月 (10)

- 2019年12月 (8)

- 2019年11月 (12)

- 2019年10月 (8)

- 2019年9月 (3)

- 2019年7月 (7)

- 2019年6月 (21)

- 2019年5月 (16)

- 2019年4月 (21)

- 2019年3月 (21)

- 2019年2月 (19)

- 2019年1月 (25)

- 2018年12月 (23)

- 2018年11月 (30)

- 2018年10月 (25)

- 2018年9月 (24)

- 2018年8月 (25)

- 2018年7月 (30)

- 2018年6月 (32)

- 2018年5月 (31)

- 2018年4月 (32)

- 2018年3月 (31)

- 2018年2月 (29)

- 2018年1月 (32)

- 2017年12月 (32)

- 2017年11月 (29)

- 2017年10月 (31)

- 2017年9月 (30)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (31)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (31)

- 2017年4月 (30)

- 2017年3月 (31)

- 2017年2月 (28)

- 2017年1月 (31)

- 2016年12月 (30)

- 2016年11月 (30)

- 2016年10月 (31)

- 2016年9月 (30)

- 2016年8月 (30)

- 2016年7月 (32)

- 最近のブログ記事

- オンラインショップ

お問い合わせContact

- TEL:0422-21-8487

- 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-28-3 2F

(営業時間: 12:30〜18:00/定休日:火・水曜日)